Wollen wir einmal gemeinsam fabulieren? (05.04.24)

Ich liebe es, mit Kindern mit Wörtern zu spielen. In unseren Texten verwenden wir immer mal wieder ungewöhnliche Wörter, die ihre Neugier wecken sollen. Viele fragen nach Bedeutungen. Im Kopf ist was passiert, das Interesse ist geweckt. Manche lesen einfach weiter. Dann gilt es natürlich nachzuhaken: Was bedeutet denn das Wort? Kennst du es? Gemeinsam erkunden wir die Wörter und ihre Bedeutungen. Diese gemeinsame Entdeckungsreise fördert das Verständnis des Textes und macht ungemein Spaß. Außerdem lernt man dabei oft selbst noch etwas Neues. ;) Genießt das Wochenende und die unerwarteten Sommertage!Mara findet, das Lömel ist ein ganz gefährliches Tier (15.02.2024)

In unserem Material haben wir verschiedene Spiele integriert, darunter auch unser Spiel "Wasel". Dabei handelt es sich um ein Matching-Spiel, bei dem auf einer Karte das Vorderteil und auf einer anderen das Hinterteil eines Tieres abgebildet ist. Die Karten werden gemischt, und die Teilnehmer setzen jeweils ein Vorderteil und ein Hinterteil zu einem vollständigen Tier zusammen.

Die Tierbezeichnungen entsprechen der Sprachsystematik unserer Basis 1 und fördern sowohl das Lesen von Silben als auch das Zusammensetzen dieser Silben zu einem vollständigen Wort. Die Aufgabe besteht darin, das entstandene Tier mit bestimmten Merkmalen zu beschreiben. Die Kinder haben dabei viel Spaß und kommen auf kreative und witzige Ideen.

Je nach Situation kann es gleich am Anfang der Stunde, nach einer herausfordernden Aufgabe oder auch am Ende der Stunde gespielt werden. Für die Teilnehmer bei Lexi steht es momentan als Download zur Verfügung. Für den BVL Legasthenie e.V. Kongress, an dem wir als Aussteller teilnehmen, haben wir das Spiel drucken lassen, sodass es vor Ort erworben werden kann. Wir freuen uns, wenn du uns am Stand besuchst.

Das Spiel zum Download findest du hier.

Wie helfen uns Wortgruppen, um das Nomen im Satz zu finden? (24.01.24)

Wir setzen in unserem Vorgehen auf die satzbezogene Vorgehensweise zum Erkennen der Groß- bzw. Kleinschreibung. Diese Herangehensweise bietet mehrere Vorteile in der Didaktik:

1. Klarere Regelstruktur:Im Vergleich zu wortartbasierten Ansätzen, die oft zu Unsicherheiten führen, bietet die syntaxbasierte Großschreibung eine klarere Regelstruktur. Die Entscheidung, ob ein Wort groß oder klein geschrieben wird, basiert auf der syntaktischen Struktur eines Satzes.2. Übersichtliche Anwendung: Die Identifikation großzuschreibender Einheiten erfolgt durch die Analyse von Nominalphrasen (NPs) und der Erweiterbarkeit ihres Kerns. Dieser Ansatz ermöglicht eine übersichtliche Anwendung der Regel und erleichtert den Lernprozess.

3. Unabhängigkeit von Wortarten: Anders als wortartbasierte Ansätze berücksichtigt die syntaxbasierte Großschreibung die Erweiterbarkeit von Kernen unabhängig von der Wortart.

4. Bessere Leistungsentwicklung:Mehrere Studien (Röber-Siekmeyer 1999; Wahl, Rautenberg, Helms 2017; Bangel und Müller 2018) zeigen, dass Klassen, die nach der syntaxbasierten Großschreibung unterrichtet werden, mindestens vergleichbare Leistungen erzielen wie Klassen, die nach wortartbasierten Ansätzen unterrichtet werden. Insbesondere bei der Großschreibung 'substantivierter' Verben entwickeln sich die Kompetenzen sogar deutlich besser.

Um unsere Vorgehensweise kennenzulernen laden wir dich ein, gleich jetzt einen kostenfreien Probezugang zu buchen.

Was unterstütz das Erkennen von Satzstrukturen? (15.01.24)

Wir setzen auf einen kombinierten Ansatz aus theoretischem Verständnis, praktischer Anwendung und regelmäßiger Interaktion mit der Sprache, um Wortarten zu erfassen.

Unserer Erfahrung nach trägt das Arbeiten mit Wortarten und Wortgruppen in verschiedenen Kontexten dazu bei, die typischen Verwendungen bestimmter Wortarten intuitiv zu verstehen.

Ein dabei stattfindender Dialog, ermöglicht es, unterschiedliche Perspektiven und Anwendungsbeispiele zu diskutieren und auszuprobieren.

Gerne kannst du gleich jetzt über einen kostenfreien Probezugang einen Einblick in unser Material erhalten.

Wie wecken wir Rechtschreibbewusstsein (08.01.24)

Die deutsche Entwurfsfassung des ICD-11 beschreibt die Rechtschreibstörung als eine "Lernentwicklungsstörung mit Beeinträchtigung im schriftlichen Ausdruck, die durch erhebliche und anhaltende Schwierigkeiten beim Erlernen akademischer Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Schreiben gekennzeichnet ist. Dies umfasst die korrekte Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung sowie die Organisation und Kohärenz der schriftlichen Gedanken." Diese Beschreibung geht über die bisherige Definition des ICD-10 hinaus.

In der Praxis beobachten wir ebenfalls häufig, dass die Merkmale der LRS über „bloße“ Lese- oder Rechtschreibprobleme hinausgehen.

Unser Ansatz integriert das Lesen und Schreiben, beginnend mit einfachem Wortmaterial, um sowohl die Satzbildung als auch das Bewusstsein für Rechtschreibung zu fördern. Er hat zum Ziel, das Interesse am Schreiben und Lesen zu wecken, ein Bewusstsein für Rechtschreibung aufzubauen und die Eigenverantwortung zu stärken, ohne dabei direktiv zu sein.

Gemeinsam erkunden wir auf vielfältige Weise Wörter und ihre Bedeutungen, Satzteile, Grammatik, Rechtschreibung, Textgestaltung sowie Lesetechniken und -verständnis und verbinden alles miteinander.

Diese integrative Methode bereitet den Kindern nicht nur Freude, sondern zeigt ihnen auch, wie spannend es sein kann, Wissen zu erwerben, es zu hinterfragen, darüber zu diskutieren und sogar eigene Texte zu verfassen. Gerne kannst du unseren Probezugang nutzen, um einen Einblick in unser Material zu erhalten.

Wie schaffen wir Rechtschreibbewusstsein? (04.01.24)

Viele Kinder – auch Kinder mit einer LRS – verfügen über ein gewisses Rechtschreibwissen: Sie kennen Regeln wie „das ie ist ein langes i“, „ver- und vor- schreibe ich immer mit v“ oder „der, die, das kündigen ein Nomen an“. Sie erklären uns auch, „Bäume kommt von Baum, deshalb schreibe ich Bäume mit äu“. Trotzdem schreiben sie in der nächsten freien Verschriftung beispielsweise „leuten“ statt „läuten“. Sie scheinen das Gelernte nicht auf andere oder neue Wörter übertragen zu können bzw. nutzen das Wissen nicht. Man spricht dabei von „trägem Wissen“. Eine kurze, aber gute Erläuterung zum Begriff des „trägen Wissens“ ist auf Wikipedia zu finden.

Es zeigt sich also, dass reines Vermitteln von Rechtschreibstrategien nicht genug ist. Es bedarf mehr als nur des Trainings von isolierten Rechtschreibregeln, um eine intuitive Beherrschung der Rechtschreibung zu erreichen. Es gilt, das Interesse und die Motivation zum korrekten Schreiben zu wecken, um nachhaltige Fortschritte zu erzielen.

Wie das aussehen könnte, beschreiben wir in einem nächsten Post.

Beim nächsten Mal mache ich es besser! (01.01.24)

Obwohl dieser Satz den Wunsch und den Willen zeigt, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen und sich in ähnlichen Situationen zu verbessern, lenkt er unsere Gedanken hauptsächlich auf die Zukunft und entfernt uns von der Gegenwart.

Statt sich ausschließlich auf die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu verlassen, ist es wirksamer, konkrete Schritte zu planen und zu ergreifen, um die gegenwärtige Situation zu ändern. Das erfordert, Verantwortung zu übernehmen, aktiv zu handeln und bewusst Veränderungen herbeizuführen. Eine positive Einstellung für die Zukunft ist wichtig, sollte aber durch konkrete Maßnahmen begleitet werden, um tatsächlich Verbesserungen zu erreichen.

In unserem Vorgehen in der LRS-Therapie beginnen wir stets mit den Stärken des Kindes und erweitern Schritt für Schritt seine Fähigkeiten im Lesen und Schreiben.

Gerne laden wir euch ein, unsere Vorgehensweise kostenlos zu erleben. Habt ihr Fragen? Zögert nicht, euch an uns zu wenden. Wir stehen bereit, um sie zu beantworten.

Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in das neue Jahr, möge es euch Schritt für Schritt mit Freude und Erfüllung begleiten, eure Wünsche und Sehnsüchte verwirklichen und euch zahlreiche positive Erlebnisse bringen.

Kinder möchten direkt angesprochen werden. (18.12.23)

Die Verwendung von "Du" oder "Wir" lädt dazu ein, sich mit dem Text zu identifizieren. Das schafft ein distanziertes "Man" selten.

Humor in Geschichten begeistert Kinder, aber bewusst lustig oder kindlich zu sein, kann nach hinten losgehen. Nicht alles, was Erwachsene komisch finden, trifft den Geschmack der Kinder – und umgekehrt. Das, was Kinder zum herzhaften Lachen bringt, kann bei Erwachsenen nur ein Lächeln hervorrufen.

Schachtelsätze erschweren das Verständnis und hemmen den Lesefluss. Klare Gedanken in kurzen Sätzen kommen bei Kindern besser an und erleichtern das Verstehen. Obwohl gelegentlich längere Sätze mehr Tiefe vermitteln können, sollte eine Häufung vermieden werden.

Kinder verlieren schnell das Interesse an belehrenden Texten von oben herab. Raum für eigene Gedanken lassen das Kind hingegen in den Text eintauchen und geben ihm die Möglichkeit, eine eigen Idee zu entwickeln.

Möchtest du mehr über unser Vorgehen wissen? Gerne beantworten wir bei Interesse auch weitere Fragen unter info@lexi-lrs-training.de

Welche Textmerkmale wecken das Leseinteresse des Kindes (11.12.23)

Eine Frage als Überschrift ist wie der Funke, der die Neugierde entfacht und dazu einlädt, tiefer in den Text einzutauchen, um die Antwort zu entdecken. Sie dient als Lockvogel, der die Aufmerksamkeit einfängt und dem Kind einen Vorgeschmack auf das gibt, was es im Text erwarten kann. Letztlich ist sie das Schlüsselwerkzeug, das die Tür zum Text öffnet.

Die Einbindung erstaunlicher Fakten oder das Vorstellen faszinierender Rekorde verleiht einem Text eine zusätzliche Dimension von Lebendigkeit und Spannung.

Die Verwendung von Vergleichen und bildlichen Darstellungen ist wie ein Werkzeug, das es uns ermöglicht, abstrakte Konzepte wie Mengen, Größen und Zahlen greifbar, verständlich und in vertraute, anschauliche Bilder umwandeln.

Bilder schaffen eine visuelle Landschaft, die es den Lesern erlaubt, sich die abstrakten Ideen vor ihrem inneren Auge vorzustellen.

Wenn ein Text Kinder dazu ermutigt, aktiv nachzudenken und sich aktiv zu beteiligen, liegt der Fokus nicht primär auf dem Üben. Stattdessen verwandelt sich der Text in ein lebendiges Leseabenteuer, das nicht nur Informationen liefert, sondern auch die Fantasie anregt und zum Entdecken einlädt.

Lebhafte Texte geben den Kindern die Chance, Inhalte zu begreifen und Bilder im Kopf entstehen zu lassen.

Wir schenken Dir eine Nikolausgeschichte. (05.12.2023)

Melde dich für unseren Newsletter an und nutze den kostenfreien Download zum Thema „Nikolaus“, um unsere Vorgehensweise kennenzulernen. Neben der Nikolausgeschichte erhältst du ein- oder zweimal im Monat Infos rund um unsere Materialien sowie weitere interessante Informationen zum Thema LRS. Du kannst dich selbstverständlich jederzeit wieder abmelden.Der Text ist eingebettet in eine komplette Stundeneinheit und entspricht der Sprachsystematik unserer Basis II. Mit überwiegend lautgetreuem, jedoch komplexem Wortmaterial ist sie für Kinder geeignet, welche die Laut-Buchstabenzuordnungund die Wortdurchgliederung weitgehend beherrschen, jedoch im flüssigen Lesen und korrekten Schreiben noch unsicher sind.Informiert gerne interessierte Kolleginnen und Kollegen oder teilt diese Nachricht, damit auch andere davon profitieren können.

Ein Lesetraining, das Erfolg bringt und Spaß machen. (28.11.2023)

In unserem LRS-Material dreht sich jede Einheit um einen Lesetext. D.h. für jede Therapie- oder Förderstunde steht ein Lesetext zur Verfügung.

Die themenbezogenen Texte sprechen unterschiedliche Interessensgebiete an. Dabei hat eine gutdurchdachte Textformatierung einen nicht unbeträchtlichen Anteil für gelingendes Lesen.

Die Schriftart, der Zeilenabstand, der Wortabstand, sowie minimal erweiterte Abstände zwischen den Buchstaben erleichtern flüssiges Lesen. Erfahrungsgemäß haben auch kurze Textzeilen sowie Zeilenumbrüche an geeigneten Stellen einen weiteren Einfluss auf die Lesequalität.

Um Vorwissen zu aktivieren und das Interesse am Text zu wecken, setzen wir entsprechende Überschriften sowie einzelne Bilder ein. Damit der Lesefluss nicht unterbrochen wird, sind unsere Lesetexte in der Regel zu Beginn nicht länger als eine Seite.

Eine direkte Worterkennung ist Grundvoraussetzung für die Leseflüssigkeit. Sie kann im jeweiligen Trainingsabschnitt schneller erreicht werden, wenn ein Text mehrmals laut gelesen wird. Diese Trainingsmethode soll durch das wiederholte Vorlesen eines Textes den Sichtwortschatz erweitern und die Dekodierfertigkeiten schrittweise automatisieren. Kognitive Leistungsmöglichkeiten können zunehmend für hierarchiehöhere Prozesse des Lesens, also für das Leseverständnis, genutzt werden. (Rosebrock et. al, 2011).

Das mehrmalige laute Lesen desselben Textes kann durch einen Trainingspartner begleitet werden, der dem Lesenden bei jedem Lesen zugewandt zuhört und ihn ggf. auf Lesefehler hinweist, damit dieser sich korrigieren kann.

Zusätzlich hat sich das Führen einer Lesetabelle als motivationssteigerndes Element herausgestellt, das dem Lesenden nicht nur laufende Fortschritte visualisiert, sondern auch seine Lesegeschwindigkeit steigert.

Mit dieser Vorgehensweise ist in der Regel nach einiger Zeit ein deutlicher Zuwachs bei der Leseflüssigkeit und dem Lesetempo festzustellen.

Welchen Einfluss hat die Textformatierung auf die Leseleistung? (23.11.2023)

2012 wurde in einer umfangreichen Studie mit italienischen und französischen Kindern mit LRS festgestellt, dass sich die Lesefähigkeit bei Texten mit weit auseinanderliegenden Buchstaben deutlich verbessert. Zurückgeführt wurde dies auf den sogenannten "Crowding-Effect". Der Crowding-Effect bezeichnet die Schwierigkeit ..., aus einer Vielzahl von visuellen Informationen einzelne herauszufiltern und zu interpretieren. (Quelle: Stangl, W.; Online Lexikon für Psychologie & Pädagogik; abgerufen 22.11.2023)

Erste Ergebnisse der TeLe-Studie der LMU München zeigten, dass beim Lesen von Wortlisten ein erweiterter Buchstabenabstand keine Auswirkung auf die Lesefähigkeit hatte. Größere Abstände zwischen den Wörtern schienen jedoch eine Wirkung zu haben. Derzeit wird in einer Folgestudie untersucht, ob diese Ergebnisse auf das Lesen von Texten übertragbar sind.

- Eine 32% größere Schrift, eine Verdoppelung der Wort- und Zeilenabstände, eine feste Zeichenbreite sowie minimal vergrößerte Buchstabenabstände haben vermutlich Auswirkungen auf die Leseleistung.

- Kursiver oder fettgedruckter Text scheint dagegen die die Lesegeschwindigkeit zu beeinträchtigen. (Galuschka, 2015)

Praktische Erfahrungen bestätigen diese Empfehlungen. In einem nächsten Beitrag beschreiben wir weitere Erfahrungen aus der Praxis zur Textformatierung und -gestaltung.

Die Wahl der Schriftart kann die Lesbarkeit beeinflussen. (20.11.23)

Einige Schriftarten sind je nach Design und Struktur leichter zu lesen als andere. Serifenschriften (mit kleinen Strichen an den Enden der Buchstaben) werden oft als traditioneller angesehen und in gedruckten Materialien wie Büchern verwendet. Sans-Serif-Schriften (ohne diese Striche) neigen dazu, auf Bildschirmen besser lesbar zu sein und werden häufig in Online-Inhalten verwendet.

Für viele Menschen mit Legasthenie können Schriftarten, die klare Unterscheidungen zwischen den Buchstaben aufweisen, einfacher zu lesen sein. Serifenlose Schriftarten mit klaren Linien und deutlichen Unterscheidungen zwischen den Buchstaben können daher die Lesbarkeit verbessern.

Einige Studien haben auch darauf hingewiesen, dass speziell entwickelte Schriftarten, wie zum Beispiel die "Open-Dyslexic"-Schriftart, die speziell für Menschen mit Legasthenie entworfen wurde, helfen können. Diese Schriftarten haben oft spezielle Merkmale wie eine größere Buchstabenhöhe, unverwechselbare Formen und Variationen in der Buchstabenneigung, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Wir haben festgestellt, dass den Kindern zunächst mit der Druckschrift BY WOK von Wolfram Eßer das Lesen leichter fällt. Sie vereint unserer Ansicht nach einiges, was Kindern mit LRS das Lesen offenbar erleichtert.

Basis II (16.11.23)

Wörter mit Konsonantenkombinationen sind für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten eine zusätzliche Hürde. Das Zusammenkommen von mehreren Dauer- oder Stoppkonsonanten ohne Vokal dazwischen stellt nicht nur eine Herausforderung beim Aussprechen dar, sondern auch visuell beim Erkennen. Eine intensive Übung an dieser Stelle kann erfahrungsgemäß einen hohen Einfluss auf die Rechtschreibfertigkeiten sowie auf die Genauigkeit und Flüssigkeit beim Lesen haben. Eine vorübergehende visuelle Hervorhebung dieser Wortbestandteile kann dabei helfen, sie direkt zu erfassen.

Um den Wortschatz zu erweitern, bietet es sich an, eine erste Herangehensweise an Wortbausteine zu integrieren. Der Wortstamm bildet den Kern des Wortes und trägt die Bedeutung. Ausgewählte häufige Vorsilben werden dem Wortstamm vorangestellt. Sie verändern oder modifizieren die Bedeutung und eröffnen Möglichkeiten für sprachliche Variationen, die das Verständnis fördern und auf den folgenden Lesetext vorbereiten.

Darauf aufbauend können weitere komplexe Rechtschreibregeln bearbeitet werden.

Wie kann es nach dem Aufbau grundlegender Lese- Rechtschreibfertigkeiten weitergehen? (13.11.2023)

Unsere Basis I ist flexibel gestaltet und passt sich verschiedenen Lernniveaus an. Sie eignet sich sowohl für Lese- und Schreibanfänger und für Kinder mit gravierender LRS als auch für Kinder, die zwar noch Probleme im Lesen und Schreiben haben, jedoch keine gravierenden Schwierigkeiten in der Lautanalyse oder Lautsynthese. Dies stellt sicher, dass jeder Lernende entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten gefördert wird.

Die einzelnen Einheiten zielen darauf ab, die Lesegenauigkeit, das Lesetempo und das Leseverständnis zu verbessern, indem sie eine Vielzahl von Textarten verwenden, die das Lesen inhaltlich interessant und relevant gestalten. Durch Fragen und Aufgaben zu den Texten fördern wir das kritische Denken und die Interpretationsfähigkeit.

Für die Verbesserung der Rechtschreibfertigkeiten verwenden wir zunächst überwiegend lautgetreues Material. Dies hilft, das laute und innere Mitsprechen als hilfreiche Strategie zu trainieren und den Wortschatz durch eine morphematische Herangehensweise zu erweitern. Grammatikübungen sind ebenfalls Teil des Programms, um korrekte Satzstrukturen und Ausdrucksweisen zu entwickeln. Weitere Informationen zu unserer Vorgehensweise finden Sie hier.

In einem nächsten Beitrag werden wir genauer darauf eingehen, wie es mit Basis II weitergeht.

Wie können die ersten Schritte auf dem Weg zum Lesen und Schreiben ohne Hürden gelingen? (09.11.2023)

Unsere Schrift ist eine Alphabetschrift. Es liegt also in der Natur der Sache, dass im Prozess des Schriftspracherwerbs der Fokus in den ersten Schritten auf dem Verständnis der Verbindung zwischen Lauten und Buchstaben liegt. Daher sind Übungen zur Lautanalyse und Lautsynthese grundlegend.

Zum Erfassen der Lautsynthese hat sich die Methode des silbierenden Lesens, gegebenenfalls mit Hilfe von Lautgebärden, über viele Jahre bewährt.

Korrektes Schreiben gelingt am schnellsten mit Hilfe des lauten Sprechschreibens. Grundvoraussetzung ist: Es wird Wortmaterial eingesetzt, bei dem ein Laut eindeutig einem Buchstaben oder einer Buchstabengruppe (beispielsweise sch) zugeordnet werden kann.

Daneben können trotz einfacher Wortstrukturen bereits erste grammatische Konzepte über Wortarten (Nomen, zusammengesetzte Nomen, Verben, Adjektive, unbestimmte Artikel und Pronomen), Wortgruppen und durch das Bilden einfacher Sätze einbezogen werden.

Nachdem grundlegende Lese- und Rechtschreibfähigkeiten erworben wurden, können Buchstaben, die besondere Unterscheidungsschwierigkeiten mit sich bringen, sowie Buchstabengruppen in komplexeren Wortstrukturen eingeführt werden.

Wir werden in einem nächsten Beitrag näher darauf eingehen, wie das weitere Vorgehen gestaltet werden kann.

Den genauen Aufbau unseres Materials in der Basis I finden Sie hier.Wir bevorzugen die Schulausgangsschrift (05.11.2023)

Letztendlich ist es egal, ob es die Schulausgangsschrift oder die Lateinische Ausgangsschrift ist. Beide Schriften erlauben ein ausgewogenes und fließendes Schreiben. Die Schulausgangsschrift scheint leichter zu sein, weil sie auf die sogenannten „Schnörkel“ verzichtet.Die Vereinfachte Ausgangsschrift ist vermeintlich vereinfacht. Der Hintergrund war: Verbinde die zuerst erlernten Druckbuchstaben einfach miteinander, so fällt der Übergang vom „Drucken“ zum verbundenen Schreiben leichter. Grundsätzlich ist dieser Gedanke sicher nicht zu verwerfen. Leider hat er mit sich gebracht, dass die Ausführung eines Buchstabens immer an der Mittellinie endet, was unserer Ansicht nach das eigentliche Dilemma bei dieser Schrift ist. Es hat das sogenannte „Köpfchen-e“ erschaffen. In vielen Schulen wird nun zwar weiterhin die vereinfachte Ausgangsschrift gelehrt, es werden nur das Köpfchen-e und die Schleife beim kleinen „s“ weggelassen. Das Hochziehen zur Mittellinie, bzw. die Orientierung an dieser, wird jedoch vielfach weiter geübt.

Mittlerweile erlernen die Kinder in mehreren Schulen nur noch eine Art Druckschrift, die sogenannte Grundschrift. Die Kinder sollen selbst erproben und üben, wo Verbindungen gemacht werden können. Die Lehrkraft unterstützt die Eigenreflexion in Schriftgesprächen. Als Argument für die Grundschrift wird angeführt, dass schreibgeübte Erwachsene später sowieso nur noch in einer teilverbundenen Schrift schreiben. Wobei allein schon der Begriff „schreibgeübte Erwachsene“ etwas hellhörig machen sollte.

Die Frage ist nun, wäre es nicht besser, die Kinder lernen von Beginn an eine Schreibschrift zum Schreiben und die Druckschrift zum Lesen? Oder anders und vielleicht etwas provokativ gefragt: Wem wollen wir was erleichtern? Uns das Lehren, oder den Kindern das Lernen?

Warum sollen Kinder das Schreiben mit einer verbundenen Handschrift lernen? (31.10.2023)

„Drucken“ ist alltäglich – dazu sitzen wir am PC, Tablet oder Mobiltelefon und tippen auf die Tasten, der Drucker bringt das Getippte rasend schnell aufs Papier. Und auch unsere Kinder sollen diese Technik erlernen. Mühsam malen sie die einzelnen Buchstaben dazu ab der ersten Klasse aufs Papier, als Mensch werden wir es aber nie schaffen, so flüssig und schnell eine „gedruckte Schrift“ zu produzieren. Unser Körper mit all seinen Knochen, Muskeln und Sehnen ist dazu nicht ausgelegt.Viel besser gelingt es der körpereigenen Motorik und Feinmotorik eine flüssig geschriebene „Schreibschrift“ ohne technische Hilfsmittel aufs Blatt Papier zu bekommen (außer mit einer Agraphie). Mit der Zeit gelingt dies immer schöner und flüssiger, vorausgesetzt, jemand macht sich die Mühe, mich dabei unterstützend zu begleiten. Ja Mühe und Zeit ist auf allen Seiten notwendig, der Lohn ist eine lesbare und ausgeglichene, schöne und eigene Handschrift. Seit einiger Zeit gibt es dafür sogar Kurse in „Handlettering“.

Wenn dafür das optimale neurologische Zeitfenster in der kindlichen Entwicklung - etwa bis zum 7./8. Lebensjahr – genutzt wird, ohne vorher Zeit für das Drucken zu verschwenden, dann klappt das bei fast allen Kindern, und das „motorische Gedächtnis“ unterstützt uns dann dabei, die Rechtschreibfertigkeiten, wie das innere Mitsprechen, aufzubauen. Eine Entlastung beim Lesen- und Schreibenlernen. Trauen wir uns, lernen wir Schreiben wieder von Anfang an mit der Schreibschrift, wie der Name schon sagt. Mit Geduld und Zuspruch ist die Schrift dann "fast egal", am leichtesten ist erfahrungsgemäß die Schulausgangsschrift.

Belohnungen die ankommen (26.10.2023)

Wir setzen das Belohnungssystem in der LRS-Therapie oder der LRS-Förderung ein, um eine veränderte Herangehensweise an das Lesen und Schreiben zu unterstützen.

Oft haben sich die Kinder bereits falsche Strategien angeeignet und halten an diesen fest. Verständlich, auch eine falsche Strategie kann uns Halt geben. Wenn wir ehrlich zu uns sind, dann kennen wir das alle von uns selbst.

Sich etwas Neues anzueignen, sei es eine Strategie oder auch eine Verhaltensänderung, ist anstrengend. Ich muss es durchhalten, und zwar nicht nur manchmal, sondern im Grunde genommen immer. Daher gilt auch nicht: Heute mal nicht, heute ist was anderes wichtiger.

Dieses Durchhaltevermögen wollen wir unterstützen. Das Belohnungssystem hilft nicht nur den Kindern, sondern auch uns selbst. Treffen wir gemeinsam klare Abmachungen, so gelingt es uns beiden besser, uns daran zu halten. Auch vom Erwachsenen erfordert das ein gewisses Maß an Durchhaltevermögen. Es ist leichter, mal beide Augen zuzudrücken, als konsequent zu sein.

Sind diese Regeln klar, so kann man gemeinsam eine Belohnung aussuchen. Es sollte etwas sein, was dem Kind wirklich Freude bereitet. Die Auswahl der Belohnung sollte darauf abzielen, das Verhalten positiv zu verstärken und die Interessen und Vorlieben des Kindes stehen dabei im Vordergrund.

Wie Belohnungssysteme wirken (23.10.2023)

Sicherlich kennen viele das Token-System oder auch Belohnungssystem genannt. Mittlerweile ist es fast 60 Jahre alt und wirkt immer noch!

Wir kennen es als Verfahren der Verhaltenstherapie mit dem Ziel, durch kleine Belohnungen ein erwünschtes Verhalten aufzubauen oder das Einhalten einer Abmachung durchzuhalten. Es kann aus dem Englischen hergeleitet und mit „Münz-Eintausch-System“ übersetzt werden.

Belohnungssysteme sollten immer mit klaren Erklärungen und Regeln verbunden sein, um Missverständnisse und Enttäuschungen zu vermeiden.

Wir setzen es in der LRS-Therapie regelmäßig ein. Wenn man es in angemessenen und ausgewogenen Maßen einsetzt, kann es Wunder wirken. Insbesondere Kinder mit AD(H)S schaffen es, mit Hilfe dieses Instruments Abmachungen wie besprochen einzuhalten. Zusätzliche Strukturhilfen zur Handlungsplanung können ein routiniertes Vorgehen unterstützen.

Wie wir dabei genau vorgehen, und welche Belohnungen unserer Erfahrung nach wirken, beschreiben wir an einem der nächsten Tage in einem weiteren Post.

(19.10.2023) Warum wir mit den Kindern Texte lesen, die nicht nur dem Kind Spaß machen:

Weil die Texte die Grundlage unserer Therapie- und Fördereinheiten sind. Sie lassen von Anfang an kleine Gespräche zu, die sich mit dem Inhalt, der auch mit einfachem Wortmaterial gehaltvoll sein kann, befassen. Das Erschaffen von mentalen Bildern kann eine nützliche Technik sein, um das Leseverständnis zu verbessern und die Leseerfahrung zu bereichern.

Probiere es doch einfach mal aus. Unser Therapie- und Fördermaterial findest du hier

(16.10.2023)

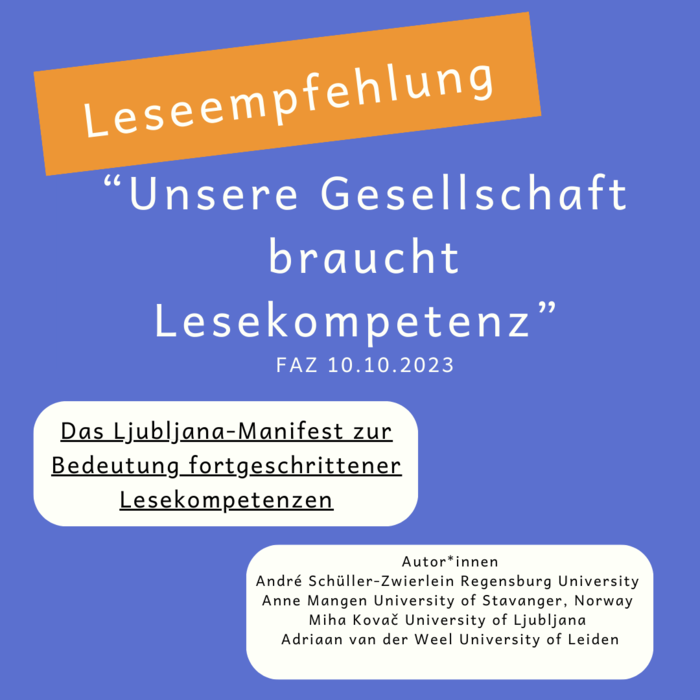

Auf der Frankfurter Buchmesse stellen die Autoren das »Ljubljana-Manifest zur Lesekompetenz« vor und damit die Wichtigkeit einer fortgeschrittenen Lesekompetenz heraus.Sie rufen dazu auf, die Bedeutung des Lesens verbunden mit fortgeschrittenen Lesekompetenzen verstärkt in den Fokus zu nehmen. Das Lesenlernen sollte über grundlegende funktionale Fähigkeiten hinausgehen und als lebenslanger Entwicklungsprozess gesehen werden. Wir können dem aus vollem Herzen zustimmen.

Den Artikel dazu in der FAZ vom 10.10.2023 findet ihr unter: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/lesen-wie-wir-das-instrument-unseres-analytischen-denkens-schuetzen-koennen-19231513.html

Das Manifest unterzeichnen kann man unter https://readingmanifesto.org/?lang=de# .

Unser Wortschatz ist wie ein Schatz, der nie zu groß sein kann! (15.10.2023)

Maryanne Wolf schreibt bereits 2007 in ihrem sehr lesenswerten Buch (Das lesende Gehirn): „Nach Berechnungen von Louisa Cook Moats beträgt die ernüchternde Differenz zwischen sprachlich begünstigten und benachteiligten Schulanfängern etwa 15.000 Wörter. Wie können unsere sprachlich benachteiligten Kinder dies jemals wieder aufholen? Mit explizitem Wortschatzunterricht in der Schule lässt sich ein Teil des Problems angehen, aber Leseanfänger müssen, selbst für ihre einfachen Geschichten, sehr viel mehr als nur die oberflächliche Bedeutung eines Wortes lernen. Sie müssen auch gut informiert und flexibel sein, was die mehrfachen Bedeutungen und Funktionen eines Wortes in verschiedenen Kontexten betrifft. Sie sollten souverän im Umgang mit Käfern sein, die entweder krabbeln oder Räder haben, und mit Wanzen, die fliegen oder Leute ausspionieren können.“ (Maryanne Wolf; Das Lesende Gehirn; Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg; 2009)

Auch ihr neues Buch „Schnelles Lesen, langsames Lesen: Warum wir das Bücherlesen nicht verlernen dürfen.“ mit dem passenderen englischen Titel „READER COME HOME – The Reading Brain in a Digital World“ möchten wir übrigens ebenfalls allen, die Kindern das Lesen und Schreiben beibringen, ans Herz legen.

Machen wir uns auf den Weg, nehmen wir uns mehr Zeit für Gespräche, und bieten wir unseren Kindern ansprechenden Lesestoff, der sie interessiert und fesselt!

In unseren Materialien bieten wir eine Fülle an Lesestoff für jede Förder- oder Therapieeinheit, die es erlaubt, mit den Kindern ausdauernd das Lesen zu trainieren, ohne dass es als zusätzliches Training oder als Mühe empfunden wird.